ギターを弾いていると、“アドリブ演奏”をする場面って出てきますよね。

とりあえず、ペンタトニックだけでなんとなくできるようにはなったんだけど…そこから中々うまくならない!

そこで、次のステップとして“コードトーンを意識して弾きましょう”という事をするのがおすすめです!

ただ暗記するだけ…だけどコードトーンを覚えてしまえば、アドリブを弾く上でかなりの武器になりますよ!

単純な話なのにこれが難しい。

メリットとして以下のようなことが考えられます。

- 音を外しにくい

- 単純にアドリブの幅が増える

- コードトーンとそれ以外の音の選択肢ができるので演奏に緩急をつけられる

では実際どういう感じで覚えるのか?具体的な部分を考えてみました。

コードトーンの覚え方は2つ

まず、ギターでコードトーンの覚え方として2つのやり方があると思うんです。

- 指板の音の関係と形として覚える

- ひたすら音名を覚える

基本的には“形”か”音名”の2つです。

ギターは“形”で覚えるというのが主流だと思うのですが、僕はこの方法が逆にダメでした。

ずっと”形”で覚えていたのですが、”音名”を頭の中で歌うようにしたら、『こっちの方が楽に弾けるな〜』となりました。

なので、”形”でひたすら覚えている人で、中々うまく弾けないという人は“音名での暗記も進めていくといいかもしれません”。

自分の得意な方でやるのがいいと思いますが、両方やるのがおすすめです。

ではこれら2つはどういう風に覚えるのか解説します。

指板の音の関係を形で覚える

ギターは6本の弦ありそれぞれ決まったチューニングをされています。

つまり弦と同士のインターバルが決まってます。

基本的には同じフレット上にある音は隣同士の弦が”4度”の関係になっています。

ただし、3弦と2弦の間だけ長3度の関係になってします。

開放弦の隣り合った弦の関係を見てみましょう。

- E…ミ ↓P4

- B…シ ↓M3/↑P4

- G…ソ ↓P4/↑M3

- D…レ ↓P4/↑P4

- A…ラ ↓P4/↑P4

- E…ミ /↑P4

さらにフレットは右に1フレットずれると半音の関係になっています。

これを元に指板の位置関係を判別させて覚えてしまいます。

覚え方はコードフォームを覚えるのと似ています。

コードのベース音になるルートの音を元に3つの位置で覚えます。

- 6弦ルート

- 5弦ルート

- 4弦ルート

それぞれどこがなんの音になっているのは覚えてしまいます。

6弦ルート

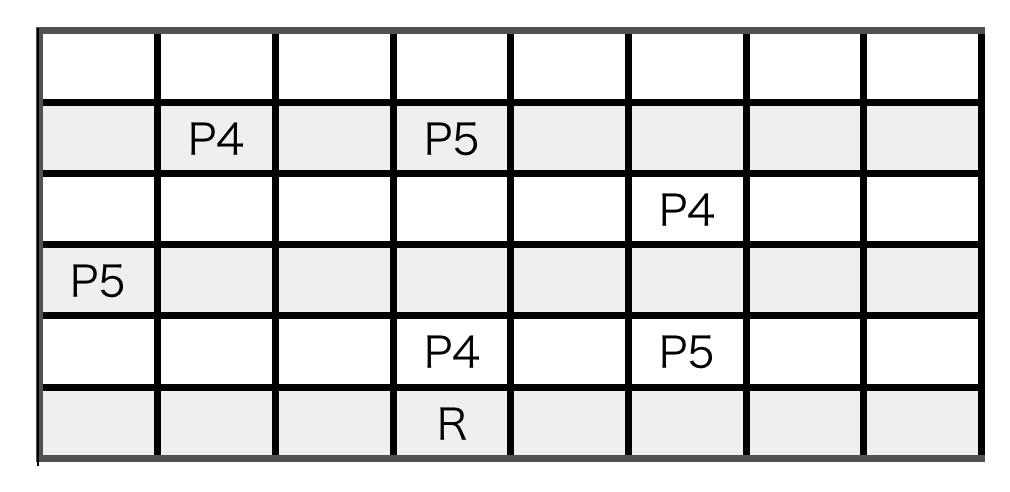

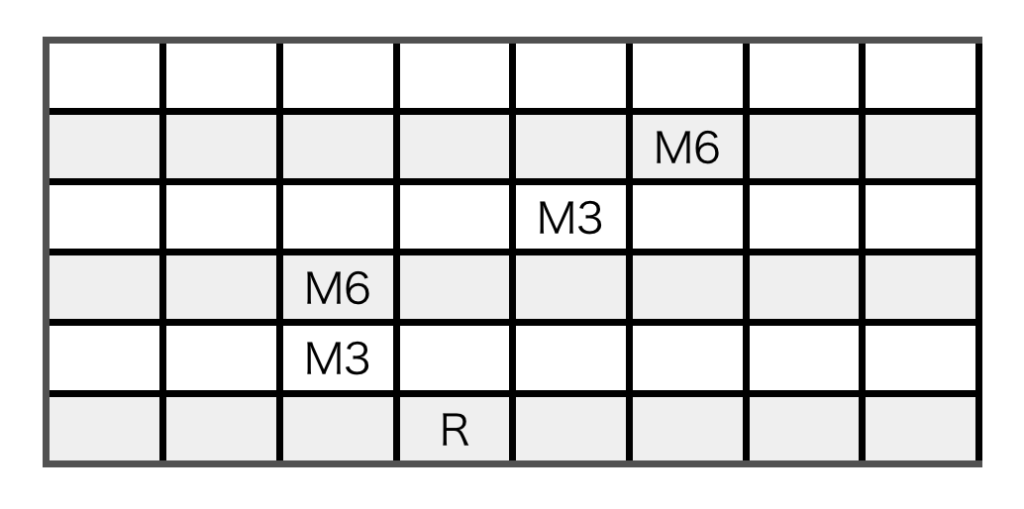

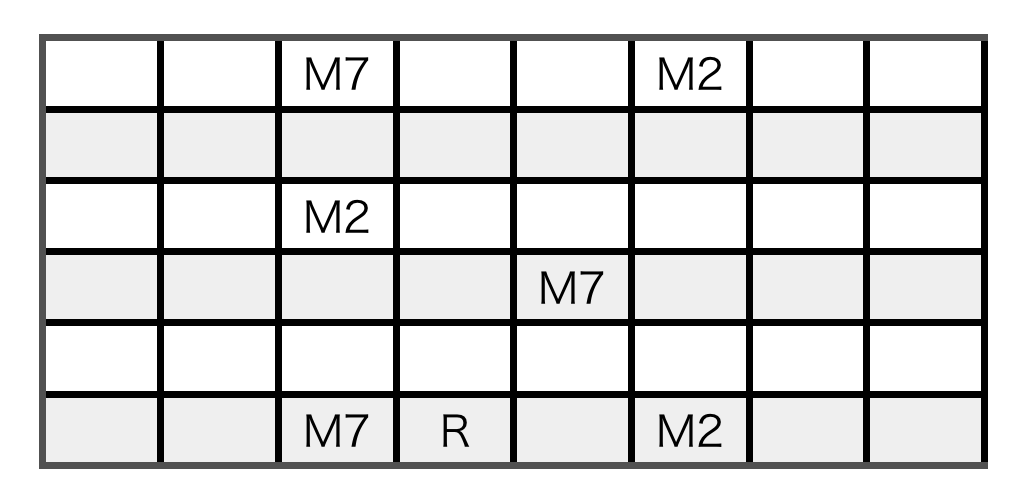

試しに6弦ルートをの位置関係を2つずつみてみましょう。

メリット

こちらの覚え方のメリットがあります。

- 移動ドの感覚ですぐに弾ける

- 視覚的にわかりやすい

デメリット

デメリットとして…

- 常にルートの音→目的の音という2工程が必要

- 元になる音から指板をみているため、実際に弾く音を見失ったりすることがある

- ルート音中心の音使いになりやすい

若干頭の回転が必要なイメージです。

またコード間の共通音を2つの指板の位置をイメージしてから、同じ音を探すのとっさにわかりにくいというのも感じます。

音名で覚える

音名を覚えるというのは読んで字のごとく“「CM7」のコードトーンは何の音か?”というのを覚えてしまいます。

この方法を使うにはまず“指板の音名を覚えている必要”があります。

「ドレミ」で覚えていくのですが、僕の場合は臨時記号を含め「ドディレメミファフィソサラリシ」で覚えています。このことについては別記事にまとめてあります。

話を戻して、CM7であれば「ドミソシ」

C7なら「ドミソリ」

…という風に全部暗記してしまいます。

メリット

- 他の楽器でも使える知識になる

- フレーズなどが覚えやすい

- 共通音がわかりやすい

デメリット

- キーチェンジに弱い

- 指板を全て暗記してなければならない

- コードがたくさんあるので、覚える量が多い

歌えるようにする

もしコードトーンを覚えて弾けるようになってきたら、なるべく歌うようにしましょう。

ルート音に対してハモれるようになると音自体をイメージするのが楽になります。

どういう音を出したいか?というのが明確にイメージできるようになるので、実際のフレーズ指や頭で考えるというより”音”優先で感覚的にフレーズを作れるようになります。

コメント